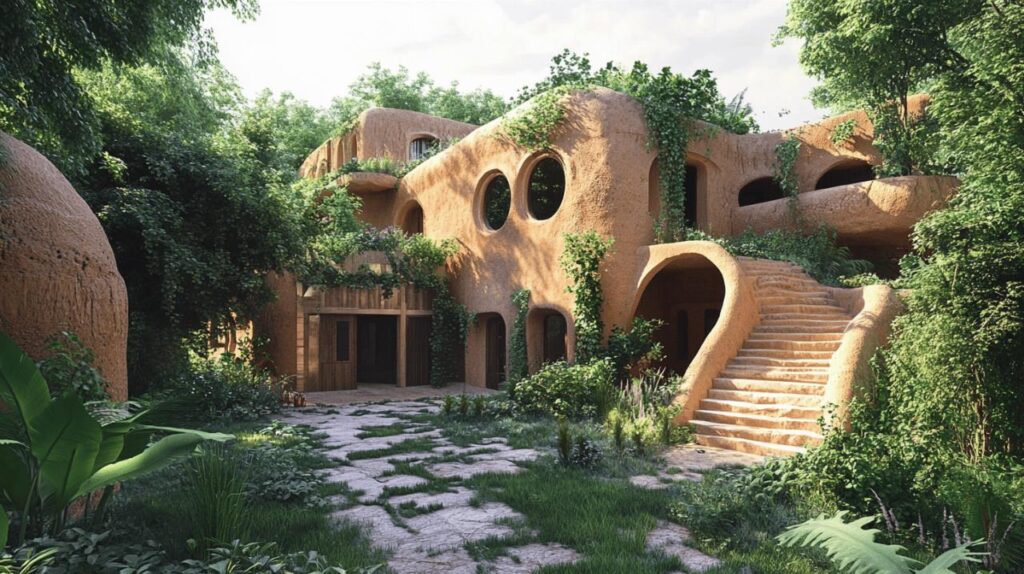

La construction en terre crue, une technique millénaire qui abrite près de 2 milliards d'habitants dans le monde, connaît un renouveau remarquable. Ce matériau naturel, respectueux de l'environnement, offre des qualités exceptionnelles pour la régulation thermique des bâtiments.

Les fondamentaux de la construction en terre crue

La terre crue représente un mélange harmonieux de terre minérale, d'eau et d'air. Cette composition unique fait appel à des matériaux extraits en profondeur, sous la couche végétale, où l'argile joue le rôle de liant naturel tandis que les autres composants assurent la structure.

Les différentes techniques traditionnelles : pisé, torchis et adobe

Le panorama des méthodes traditionnelles s'articule autour de trois techniques majeures. Le pisé consiste à compacter la terre entre des banches, créant des murs monolithiques. Le torchis, très répandu, associe terre et fibres végétales sur une ossature en bois. L'adobe utilise des briques séchées au soleil, permettant une construction progressive et maîtrisée.

La composition et les caractéristiques des matériaux utilisés

Les matériaux de construction en terre crue se distinguent par leurs propriétés remarquables. Avec une masse volumique entre 1700 et 2200 kg/m³, ils présentent une conductivité thermique de 0,46 à 1,28 W/m.K. La terre absorbe naturellement jusqu'à 3% de son poids en vapeur d'eau, maintenant un taux d'humidité intérieur idéal autour de 55%.

Les propriétés thermiques exceptionnelles de la terre crue

La terre crue représente une solution naturelle pour la construction, avec des performances thermiques remarquables. Cette méthode ancestrale, utilisée par près de 2 milliards de personnes à travers le monde, intègre des caractéristiques uniques pour la régulation de la température. Les constructions en terre crue affichent une consommation énergétique inférieure à 50 kWh/m²/an, ce qui illustre leur efficacité thermique.

Le fonctionnement de l'inertie thermique dans les murs en terre

L'inertie thermique des murs en terre crue se manifeste par un déphasage thermique de 10 à 12 heures. Cette propriété permet de maintenir une température stable à l'intérieur du bâtiment. La conductivité thermique, comprise entre 0,46 et 1,28 W/m.K, associée à une masse volumique de 1700 à 2200 kg/m³, fait de la terre crue un matériau naturellement régulateur. Les résultats sont tangibles : les bâtiments en terre démontrent une réduction de 30% des besoins en chauffage par rapport aux constructions classiques.

La régulation naturelle de l'humidité intérieure

La terre crue excelle dans la gestion naturelle de l'humidité ambiante. Elle maintient automatiquement un taux d'humidité optimal d'environ 55% dans les espaces intérieurs. Cette capacité d'absorption peut atteindre jusqu'à 3% du poids du matériau en vapeur d'eau. Cette régulation hygroscopique naturelle crée une atmosphère saine et agréable, sans nécessiter d'équipements supplémentaires. Les murs en terre participent activement à l'équilibre hygrométrique du bâtiment, absorbant l'excès d'humidité quand l'air est trop humide et le restituant quand l'air devient sec.

L'intégration de la terre crue dans les projets modernes

La terre crue s'inscrit parmi les matériaux essentiels pour une construction responsable. Son utilisation remonte à des millénaires et s'étend à travers le monde, où plus de 2 milliards de personnes vivent dans des habitations en terre crue. Les avantages environnementaux sont significatifs, avec une réduction de 90% des émissions de CO2 par rapport au béton traditionnel.

Les méthodes de mise en œuvre actuelles

Les techniques de construction en terre crue se sont modernisées. Le pisé, technique ancestrale, utilise un mélange de graviers, sables, limons et argile pour créer des murs massifs. Les Blocs de Terre Compressée (BTC) représentent une innovation majeure, réduisant les coûts du gros œuvre jusqu'à 30%. La terre coulée et la préfabrication améliorent la performance du matériau. Les nouvelles méthodes permettent une diminution de 40% du temps de mise en œuvre, tandis que l'ajout de fibres végétales techniques augmente la résistance mécanique de 60%.

L'association avec d'autres matériaux naturels

La terre crue se marie naturellement avec les matériaux écologiques. La technique terre-paille associe terre argileuse et paille pour créer une isolation performante. Le torchis, mélange de terre et fibres végétales, s'utilise traditionnellement avec une ossature bois. Les enduits en terre, composés de terre, eau, sable et fibres, assurent la finition et la protection des murs. Cette association de matériaux naturels garantit une régulation optimale de l'humidité intérieure autour de 55% et un déphasage thermique de 10 à 12 heures, réduisant les besoins en chauffage de 30%.

Les aspects pratiques d'une construction en terre

La construction en terre représente un choix ancestral qui retrouve sa place dans l'architecture moderne. Cette méthode traditionnelle, utilisée par près de 2 milliards de personnes à travers le monde, s'inscrit dans une démarche écologique et durable. Le mélange de terre minérale, d'eau et d'air offre des qualités uniques en matière de performance et de confort.

La construction en terre représente un choix ancestral qui retrouve sa place dans l'architecture moderne. Cette méthode traditionnelle, utilisée par près de 2 milliards de personnes à travers le monde, s'inscrit dans une démarche écologique et durable. Le mélange de terre minérale, d'eau et d'air offre des qualités uniques en matière de performance et de confort.

L'entretien et la durabilité des constructions

Les bâtiments en terre présentent une longévité remarquable, avec une durée de vie estimée supérieure à 100 ans. L'entretien s'avère simple grâce à la possibilité de réparation avec les matériaux d'origine. La terre maintient naturellement un taux d'humidité optimal d'environ 55% à l'intérieur des habitations. La résistance au feu constitue un atout majeur : un mur de 25 centimètres offre une protection de 4 heures. Les constructions nécessitent une attention particulière à la protection contre l'eau et une ventilation adaptée pour garantir leur pérennité.

Le coût et les démarches administratives

Les aspects financiers révèlent des avantages significatifs. L'utilisation de matériaux locaux réduit les frais de transport. Les Blocs de Terre Compressée permettent une diminution jusqu'à 30% des coûts du gros œuvre. La mise en œuvre bénéficie d'une réduction de 40% du temps grâce aux techniques modernes. Le cadre réglementaire reste limité, avec peu de normes existantes en Belgique. Les projets doivent respecter les règles locales d'urbanisme. La consultation d'experts s'avère souvent nécessaire pour valider les aspects techniques et administratifs du projet.

La dimension environnementale des constructions en terre

La construction en terre crue représente une solution architecturale ancestrale adoptée par près de 2 milliards d'habitants à travers le monde. Cette méthode connaît actuellement un renouveau remarquable, notamment grâce à ses qualités écologiques exceptionnelles. L'utilisation de ce matériau naturel s'inscrit parfaitement dans une démarche de construction durable.

Le bilan carbone favorable des bâtiments en terre crue

La terre crue affiche des performances environnementales remarquables avec une réduction des émissions de CO2 de 90% comparée au béton traditionnel. Les constructions en terre nécessitent uniquement 3% de l'énergie utilisée pour une structure en béton conventionnel. Les bâtiments réalisés avec ce matériau atteignent une consommation énergétique inférieure à 50 kWh/m²/an, illustrant leur efficacité énergétique. L'exemple de l'école de Riaz démontre une diminution de 75% des émissions de CO2 par rapport aux méthodes conventionnelles.

La préservation des ressources naturelles locales

L'utilisation de la terre crue favorise l'exploitation des ressources disponibles localement. Ce matériau se compose naturellement d'un mélange de terre minérale, d'eau et d'air, extrait en profondeur sous la couche végétale. Les techniques traditionnelles comme le pisé, le torchis, la bauge et l'adobe s'adaptent aux caractéristiques des sols locaux. La durabilité exceptionnelle des constructions en terre, avec une durée de vie dépassant 100 ans, garantit une utilisation responsable des ressources. Les innovations récentes, notamment l'incorporation de fibres végétales techniques, améliorent la résistance mécanique de 60%, renforçant la pérennité des ouvrages.

Le rôle social et culturel des bâtiments en terre crue

La construction en terre crue représente un héritage architectural exceptionnel, présent dans 17% des sites du patrimoine mondial de l'UNESCO. Cette technique millénaire abrite actuellement 40% de la population mondiale, témoignant de son impact social majeur. En France, elle constitue 15% du patrimoine architectural, illustrant son ancrage profond dans notre culture constructive.

La transmission des savoirs artisanaux locaux

Les techniques de construction en terre crue nécessitent un savoir-faire spécifique transmis entre générations. Les artisans maîtrisent diverses méthodes comme le pisé, la bauge, l'adobe ou le torchis. Ces compétences locales valorisent les ressources du territoire et permettent une adaptation précise aux conditions climatiques régionales. La formation des équipes devient un élément central pour maintenir cette connaissance ancestrale.

La création de liens communautaires autour des chantiers participatifs

Les projets de construction en terre crue favorisent naturellement les initiatives collectives. Le caractère accessible de ce matériau local encourage la participation des habitants aux chantiers. Cette dimension collaborative renforce les liens sociaux et permet une appropriation directe des techniques par la communauté. Les chantiers deviennent des lieux d'échange et d'apprentissage, où les savoirs se partagent dans une dynamique intergénérationnelle.